Organisationen als autopoietische Systeme? Eine modelltheoretische Lösung

In zwei Artikeln, nämlich:

Autopoiesis und strukturelle Kopplung für Teilsysteme wie Organisationen und Konflikte

und

Organisationen als autopoietische Systeme – modelltheoretisches Problem bei Luhmann

haben wir die empirischen, praktischen und theoretischen Probleme beschrieben, welche mit folgender Vorstellung kommen:

"Organisationen sind autopoietische Systeme mit operativer/operationaler Geschlossenheit gegenüber Gesellschaft".

Niklas Luhmann selbst erzeugt/motiviert da wiederholt eine unklare FORM, indem er einerseits genau das sagt, andererseits aber Gesellschaft Organisationen gegenüber als offen bezeichnet (z. B. S. 10 “Organisation und Entscheidung”, Wiesbaden 2000).

Lösen wir das Problem:

Jede Theorie arbeitet mit Grundebegriffen und/oder mit Sätzen, auf die sie sich selbst aufstellt und die so miteinander verknüpft sind, dass die Theorie darüber Konsistenz und Kohärenz erhält.

Bezeichnen wir Organisationen als autopoietische Systeme mit operationaler Geschlossenheit und damit Grenzziehung auch gegenüber Gesellschaft, müssen wir nur in die Grundbegriffe schauen, um erkennen zu können, ob so eine Behauptung durch sie getragen werden kann oder nicht.

Hier sind es die Begriffe:

Organisation, Autopoiese, System, Operationale Geschlossenheit/Grenze

Unter Organisation

wird verstanden: Selektion von Selektionen oder

Entscheidung von/über Entscheidungen.

Den Entscheidungsbegriff können wir FORMlogisch abbilden:

((a)b)

Er ist grundlegend und funktioniert gleichermaßen für allopoietische Systeme wie für autopoietische Systeme. Wir haben dazu einen Artikel geschrieben, der bei Carl Auer Verlagsmagazin unter dem Titel “Emergenzfelder – Das Muster das verbindet” erschienen ist.

Organisation bedeutet erst einmal nur: Hier werden Entscheidungen organisiert. Dafür ist noch keine Bewusstheit des Systems erforderlich.

Der Entscheidungsbegriff bedeutet noch nicht “Wahlmöglichkeit”.

Auf gesellschaftlicher Ebene können wir zum Beispiel den privaten Umzug, wo es um die Frage geht, wer was wie wann machen soll, als “Organisation” begreifen.

Autopoiese

bedeutet: Reproduktion anschlussfähiger Elemente.

Die Anschlussfähigkeit wird durch die Natur des Elements bestimmt,

wobei wir unter “Element” das verstehen, was für das jeweilige System als nicht mehr weiter auflösbare Einheit fungiert.

So sind Elemente von Psyche A für alle anderen Psychen nicht anschlussfähig.

Anders aber bei Kommunikation:

In für und durch die Gesellschaft, in der wir leben, existiert nur eine Gesellschaft, in der sich viele Organisationen bilden.

Grundsätzlich sind voneinander getrennte Gesellschaften denkbar, aber sobald diese beginnen, einander zu beobachten, löst sich die Trennung auf.

Gesellschaften haben die Fähigkeit, sich aus dem Stand zu verkitten und Gesellschaft zu werden.

Sie können das, weil Kommunikation an Kommunikation anschlussfähig ist.

System

Die einfachste Art “System” zu sagen, lautet: “Relationen”.

Etwas verbindet sich.

Zum Sturm, zur Leber, zur Psyche, zu Gesellschaft.

Grenze

Kennzeichnet die System/Umwelt-Differenz

Geschlossenheit

Die Elemente des Systems relationieren sich reflexiv über andere Elemente des Systems, das System funktioniert selbstreferenziell.

Operational

System reproduziert Ereignisse.

Operationale Geschlossenheit

System produziert seine Operationen aus anderen eigenen Operationen.

Damit ist im Grunde alles gesagt:

Gesellschaftliche Organisationen, welche sich operational gegenüber Gesellschaft schließen könnten, könnten keine gesellschaftlichen Entscheidungen operieren.

Und da der Entscheidungsbegriff so grundlegend ist - und eben nicht nur bewusst Reflektiertes meint, sondern alle leeren, markierten, unbestimmten und imaginären Berechnungen von Gesellschaft -, kann Organisation in dem Fall nicht einmal mehr in ihre Operationen einfließen lassen, dass Gesellschaft sie nicht morgen am Tag schließen wird. Was in China ja als markierte FORM mitgenommen werden müsste, in Deutschland aber eher als leere.

Wir sehen aber, dass dies empirisch passiert, wenn in Konzernen zum Beispiel die gesellschaftliche Entscheidung, Bußgelder auf Nichtveröffentlichung kapitalgesellschaftlicher Jahresabschlüsse zu setzen, mitgenommen und entschieden wird, lieber das Bußgeld zu zahlen, als sich auf dem internationalen Markt öffentlich zu machen, weil das eben nicht in jedem Land Pflicht ist.

Wie funktioniert ein Beratungsunternehmen, wenn es operational gegenüber geschlossen funktionieren würde? Die operationale Geschlossenheit würde bedeuten, dass die Kommunikationen des beratenden Unternehmens für den Rest der Gesellschaft, also seine Kunden, nicht anschlussfähig sind. Was per se natürlich nicht geht, da Kommunikation an Kommunikation anschlussfähig ist.

Worum soll es bei diesem Anliegen, Organisationen operational zu schließen, eigentlich gehen?

Wir vermuten darum:

Dass sich Organisationen ziemlich schnell ziemlich komplex auf sich selbst beziehen können. Sie können das so, dass sie darüber Identität ausbilden, sogar Ideologie.

Ihre Selbstreferenz kann für sie selbst so abgeschlossen wirken, dass dies zu einem eigenen Problem werden kann mit eigener Komplexität und eigenen Folgeproblemen.

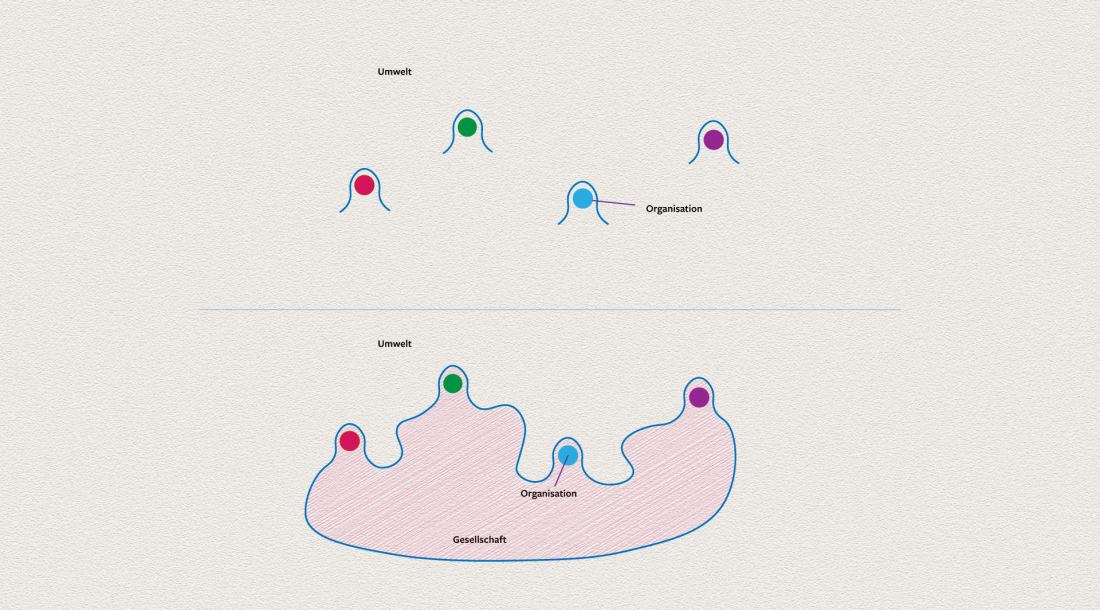

So sehen Organisationen so aus, als wären sie für sich selbst stehende Gebilde mit Gesellschaft als Umwelt. (Veranschaulichung Titelbild oben)

Gesellschaft jedoch kann nicht ihre Umwelt sein, denn sie bilden keine Grenze zur Gesellschaft aus, Kommunikation bleibt anschlussfähig. Sie haben sich aus Gesellschaft organisiert und organisieren sich daraufhin aus sich selbst und weiterhin aus Gesellschaft.

Sie beulen sich in Umwelt, die sie mit Gesellschaft teilen, aus und gewinnen in dieser Ausbeulung Selbstreferenzialität, Identität und Selbstorganisation.

Doch sie schließen sich nie so gegenüber Gesellschaft, dass sie keine gesellschaftlichen Elemente und Operationen mehr mit entscheiden, wie umgekehrt Gesellschaft Entscheidungen ihrer Organisationen direkt an ihre anderen Prozesse anschließt. (Veranschaulichung Titelbild unten)

Die Lösung ist simpel, und wir haben sie 2018 bereits präsentiert, damals nicht realisierend, wie verbreitet diese unklare FORM ist, dass sich Organisationen sogar gegenüber Gesellschaft schließen sollen, anstatt einfach nur als die Teilsysteme, die sie sind, Selbstreferenzialität und Selbstorganisation mit Identität zu entwickeln:

Informationelle Spezialisierung: Artikel “Information” bei Carl Auer Verlag, dem wir hier, den Bedürfnissen entsprechend, operationale Spezialisierung hinzufügen.

Würde sich ein Teilsystem gegenüber seinem Overall System schließen, wäre es kein Teilsystem mehr.

So etwas passiert auch in Psychen nicht. Sollte jemand das glauben, wäre es Zeit für einen Besuch beim Psychiater.

Informationelle und operationale oder operative Spezialisierung reichen, um das Problem zu lösen.

Sie sind anspruchsvoll genug, dass sich darüber beschreiben lässt, wie tief sich Organisationen in ihre Selbstreferenz, Identität und Binnenkomplexität eingraben können, dass sie darüber die Erwartung bilden: Wir haben uns Gesellschaft gegenüber geschlossen.

Und sie sind anspruchsvoll genug, dass sich darüber das Problem fassen lässt, dass sie das nie vollständig können, was die gute Nachricht ist, denn könnten sie das, würden sie sich augenblicklich auflösen.

Organisationen können, wie Luhmann es auf Seite 9 von “Organisation und Gesellschaft”, Wiesbaden 2000, sagt, zwischen Selbst- und Fremdreferenz “oszillieren”. Dabei kann sich Selbstreferenz so verdichten, dass der Eindruck entsteht, sie hätten sich Gesellschaft gegenüber geschlossen.

Doch spätestens wenn wir auf so etwas schauen wie die Corona-Maßnahmen, wird sofort klar, dass gesellschaftliche Kommunikation unproblematisch an organisatorische andocken, gesellschaftliche Entscheidungen unproblematisch organisatorisch eingebunden und weitergereicht werden können – und umgekehrt.

Wenn sich schon Gesellschaften unproblematisch verkitten können, die vorher nie in Kontakt waren, was passiert dann in Gesellschaften, die nie voneinander getrennt waren?

Der Begriff von Selbstreferenz ist dem Begriff der Operation bereits inne.

Daher reicht, darauf zu verweisen, dass sich Organisationen informationell und operational so spezialisieren können, dass sie dabei Barrieren, nicht Grenzen, entwickeln.

Systembarrieren sind überwindbar. Systemgrenzen nicht.

Diese Barrieren können wir als Folge gesellschaftlicher FORMen, nämlich denen von Silokreativität, als SelFis zeigen:

Geben Sie als Beispiel das SelFi "Rhythm101101" im FORMplotter ein, klicken Sie bei "Initialization Mode" auf "Random", und das SelFi beginnt zu laufen.

Die FORM des SelFis:

{L,E,R}{E,R,L}{L,R,E}{E,L,R}Video des SelFis:

https://www.youtube.com/watch?v=KctfnmbOhqE

Alle engeren silokreativen Systeme haben dieses Merkmal gemein, dass sich ihre FORMen mit einer FORM darin bilden, wo Mitteilen im Fokus steht, Meinen im Kontext und Verstehen als interne Umwelt erwartet wird:

“Wir lösen hier dieses gesellschaftliche Problem!” richtet die Organisation entlang der Maßgabe ihres leitenden Funktionssystems und bildet Barrieren gegenüber anderen Silokreativitäten und gegenüber Gesellschaft aus.

So FORMen sich als und in Organisationen Ströme gerichteter Kreativität.

Die Barrieren können dicht wirken, sie sind aber nicht vollständig geschlossen, sondern Resultat der FORM des Systems und seiner teilweisen Selbstreferenz, teilweisen Selbstorganisation und seiner informationellen und operationalen Spezialisierung.

Beginnendes Leben versucht, das Komplexitätsgefälle zwischen sich und anderem dingfest zu machen, indem es eine Grenze zu seiner Umwelt formt und so lebt und überlebt. Sicherlich versuchen einige Organisationen in lebenden Systemen das Komplexitätsgefälle zwischen sich und dem Rest des Systems auf selbstähnliche Art und Weise zu vereinfachen. Gelänge es ihnen aber, eine Grenze zu dem Leben, aus dem sie sich speisen – und das wäre eine Grenze zu sich selbst – auszuformen, würden sie dadurch nicht überleben, sondern absterben.