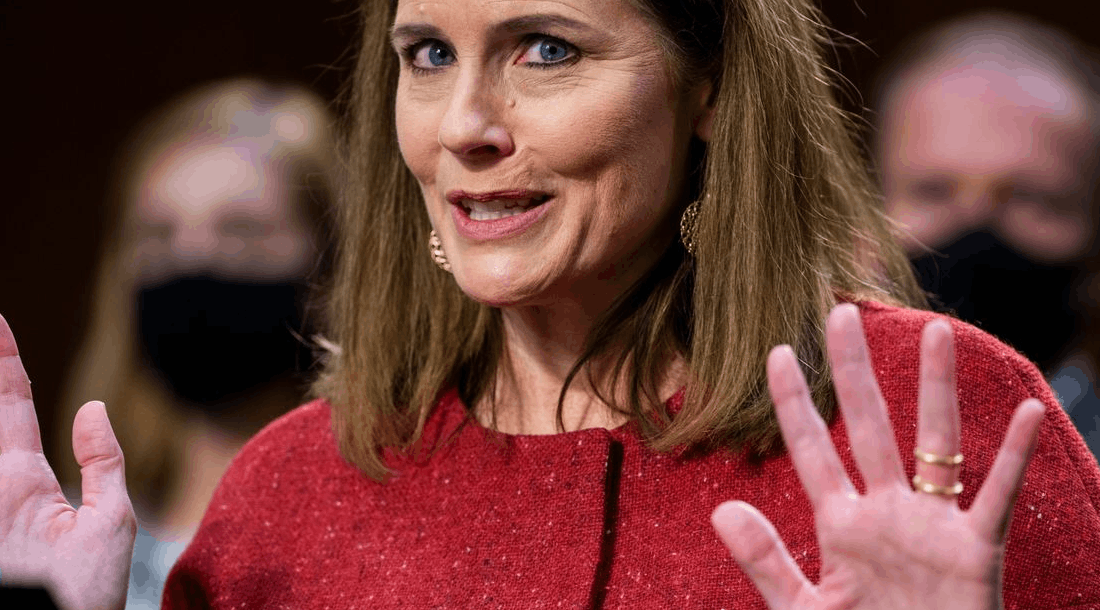

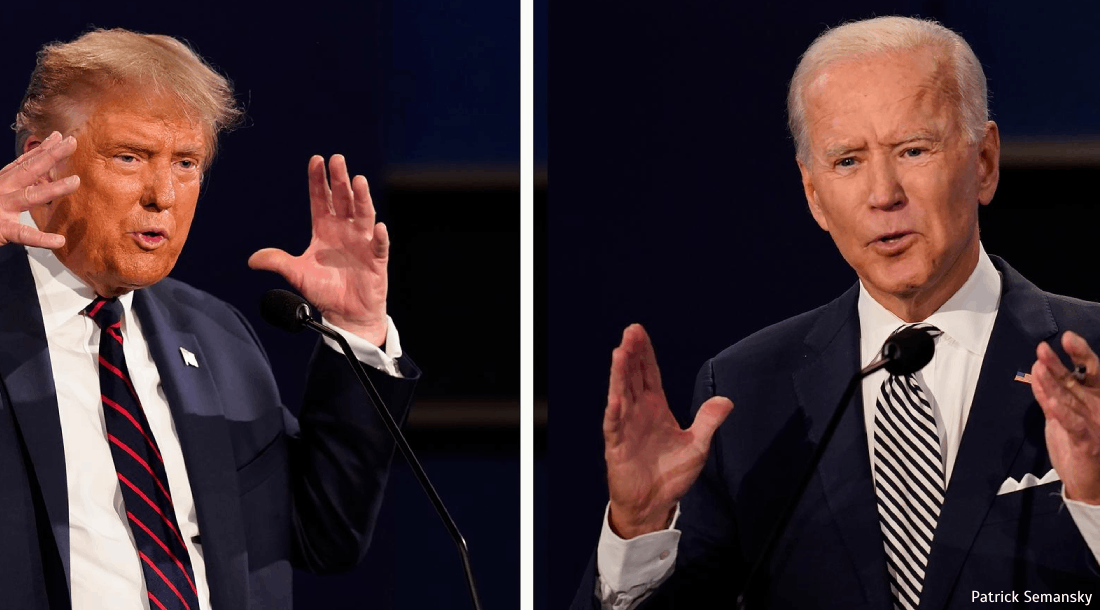

„Unter-Brecher“ gegen „ Kontakt-Mann“ - Was uns die Körpersprache von Trump und Biden verrät Teil 1

Das Spektakel, genannt amerikanisches TV-Duell, verlief ruhiger als befürchtet. Dank sei der Moderatorin, von deren Souveränität beide gewiss lernen könnten. Es kam nicht zu den ähnlichen Trumpschen Ausbrüchen wie beim ersten TV-Duell. Es kam nicht zum Mitleidsbekunden dem Herausforderer gegenüber. Es kam zum Duell mit vertauschten Rollen. Würde man am gesagten Wort und am fotografisch-visuellen Zitat verweilen, würde das TV-Duell bald wieder in der Versenkung des medialen Kellers verschwinden. Verbunden mit dem Seufzer der Erleichterung, nämlich vor einer weiteren politischen Pöbelei verschont worden zu sein. Der eher vielfach kolportierte Kommentar belief sich auf „na ja….“….. „wird schon keine große Auswirkungen haben“ Die TV-Bühne, so könnte man metaphorisch sagen, bestand aus einem vorderen, sichtbaren Teil, auf den sich die üblichen Kommentare beziehen. Der sichtbare und doch versteckte Teil des „hinteren“ Teils der Bühne erhellte das Geschehen dadurch, wie es gesagt wurde, wie man aufeinander einging oder zu ignorieren bemüht war. Wie man sich stimmlich modulierte, um eher als Souverän oder hypnotisierender Magier wahrgenommen zu werden. Das „WIE“ des persönlichen Auftritts und der eigenen Wirkung wird unterschwellig, emotional wahrgenommen. Gerade hierüber bieten Politiker sich zur emotionalen Identifikation für bestimmte emotionale Milieus in der Gesellschaft an. Diese Wirkung wird besonders unter Stress, und das TV-Duell ist ein ungeheuerlicher Stress, durch persönliche Verhaltens- und Wirkungsmuster gespeist, die, man könnte fast sagen, automatisch ablaufen. Sie sind einem auf den Leib geschrieben und können nur sehr bedingt kognitiv gesteuert werden. Man kann eben grundsätzlich nicht aus seiner Haut. Diese Muster zeigen, was man grundsätzlich von dem einen oder anderen Politiker nämlich langfristig und unter erschwerten Bedingungen erwarten kann. Das unterschwellige Angebot zur emotionalen Identifikation bekommt dabei laufend Nahrung durch Mimik, Gestus, Bewegung, Stimme usw, so dass eine unbewusste, tragfähige Beziehung entstehen kann. Dies ist dann letztendlich Wahl entscheidend. Politische Argumente spielen oftmals keine große Rolle mehr. Was ist nun beim TV-Duell Trump gegen Biden passiert? Hier zunächst die Kurzfassung und dann die Langfassung mit Angabe des Time-Codes. https://www.spiegel.de/politik/ausland/us-wahlkampf-die-brave-tv-debatte-von-donald-trump-und-joe-biden-a-266e4e94-9736-4279-b3cd-a7a3847af9f0

Wie bereits erwähnt Beide haben m. E. mit vertauschten Rollen gepunktet. Biden geht als der Souverän aus dem Rennen heraus, während Trump als (verzweifelter?) Kämpfer, von der Bühne abtritt. Während Trump die Kunst der Selbst-Behauptung, und das im wahrsten Sinne des Wortes, beherrscht, ergeht sich Biden in einer recht gelungenen Art der Selbst-Präsentation. Trump ist durchweg und durchgehend extrem angespannt. Es scheint in ihm zu brodeln. Er kann kaum an sich halten. Es bewegt sich in ihm und er muss sich ständig bewegen. Sich zu beherrschen scheint ihm fast Unmenschliches abzuverlangen. Kann er doch diesmal nicht so, wie er es sonst gewöhnt ist. Nämlich, unterbrechen, treiben, dominieren, wüten, explodieren usw. Als „Unterbrecher“ rechtfertigt und verteidigt er sich schließlich ohne seine tief verborgene Attitüde von Selbst-Demonstration verbergen zu können. (Natürlich spricht er gerade hierdurch diverse emotionale Milieus in der Gesellschaft an. Es wäre interessant zu sehen, welche emotionalen Milieus im Einzelnen er anspricht.). Biden hingegen wirkt eher unaufgeregt, ruhig, in sich ruhend. Sein Blick variiert, der Situation entsprechend, mal auf die Moderatorin gerichtet, mal auf Trump und auch auf den imaginären Zuschauer. Er scheint sein Gegenüber tatsächlich zu erreichen. In der Psychologie nennt man das Kontaktfähigkeit. Seine Bewegungen sind fließend, groß (zügig), weit ausladend und offen für sein Gegenüber. Wenn er lächelt, lächelt sein ganzes Gesicht. Spricht er die imaginären Zuschauer direkt an, schaut er unaufdringlich aber ernsthaft sowie überzeugt in die Kamera. Man kann ihm das glauben, was er sagt, auch wenn man ihm nicht zustimmen mag. Die Wähler werden also bald über ihre zukünftige Politik, aber auch darüber abstimmen, ob man sich unter den Schutz des Gestus von Selbst-Behauptung oder von Selbst-Präsentation begeben möchte.

Im zweiten Teil zeichne ich an Hand des Time-Codes das nach, was in der jeweiligen Szene oder im jeweiligen Gestus gesehen werden kann und wie ich dies verstehe.