Eigensprache und Körper Teil 1

Es handelt sich beim folgenden Text um Ausschnitte eines Transkripts eines Webinars zum Thema „Idiolektik und Körpersprache“.

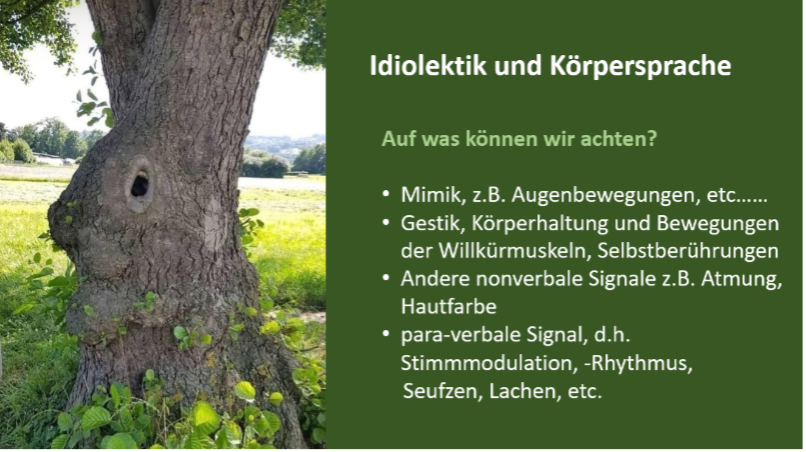

Ein Kind hat eine Menge Spaß am Telefonieren. Fröhlich versucht es wie ein Erwachsener das Handy zu bedienen und zu sprechen. Man braucht nicht allzu viele Worte, um etwas rüberzubringen. Man kann die non-verbalen Signale (Gestik, Mimik, Körperhaltung, Atmung, Selbstberührungen etc.) wahrnehmen. Ebenso zur Körpersprache gehören die paraverbalen Signale, die von der Stimme gesendet werden. Das sind zum Beispiel mit der Stimme modulierte Melodien oder Rhythmen.

Auf was können wir achten?

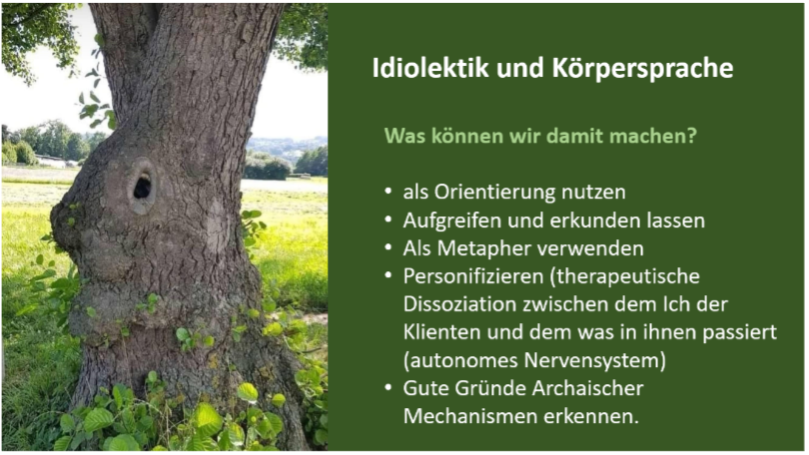

Das alles können wir als Orientierung im Gespräch nutzen. Die andere Person gibt einem ein Biofeedback, wie es ihr gerade geht.

Sprache und Kommunikation ist bei den Säugetieren eine „Luxusfunktion“, die nur in Sicherheit anspringt, aber in Gefahr oder Bedrohungssituationen ganz schnell ausschaltet. Dies könnte der Grund sein, weshalb wir auch in idiolektischen Gesprächen darauf achten, Signale der Sicherheit im Gespräch zu erkennen, um das Gespräch in Fluss zu halten. Solche Signale sind zum Beispiel

• Eine ruhige Atmung

• Ein Muskeltonus, der nicht zu hoch ist

• eine Beweglichkeit

• eine Lebendigkeit

Wir können die Gestik unseres Gegenübers im Gespräch aufgreifen.

Kl.: Ich habe immer so eine Angst.

Th.: Wo ist denn die Angst?

Kl.: Hier da und da ist es so eng (legt unwillkürlich Hand auf die Brust)

Th.: Magst du mal was sagen zu der Hand, die sich da gerade hingelegt hat?

Kl.: Ich habe das gar nicht gemerkt. Jetzt wo du das sagst, merke ich, das tut gut.

Th.: Magst du mal sagen, was da gut tut?

Kl.: Ja… irgendwie tut das gut. Ich kann es gar nicht genau sagen.

Th.: Bleib mal dabei.

Körpersprache begleiten ist oftmals langsamer als kognitive Sprache oder Bildersprache begleiten. Denn man muss erst mal hinspüren. „Ah, jetzt merke ich, es tut mir gut, dass die Hand da liegt“. Also Tempo rausnehmen aus der Begleitung, wenn wir in den Körper reingehen. Und dann erkunden lassen.

Wie ist das, wenn die Hand da liegt? Nimm dir Zeit.

Tatsächlich manchmal auch bremsen im Prozess.

Bleib da und guck einfach mal, was da passiert.

Kl.: Es wird warm und weich, und ich kann besser durchatmen.

Wir können Körpersprache auch als Metapher nehmen.

Eine ältere Frau mit einem Brustkrebsrezidiv klagt seit ca. 1 Jahr über anale Schmerzen, die sich auf keine organische Ursache zurückführen lassen. Sie verspürt ständig einen Druck im Bereich des Afters, und hat das Gefühl sich zu entleeren zu müssen. Sie sei daher auch seit einem Jahr nicht mehr aus dem Haus gegangen.

Th.: Können Sie mir den Druck beschreiben?

Kl.: Schwer. Aber es ist ein bisschen so, als wenn da etwas zusammen gedrückt wird, so (legt beide Hände flach aufeinander).

Th.: Wenn Sie mir das mal beschreiben, dieses da (wiederholt Geste), wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert da?

Kl.: Das ist so wie ein Schraubstock. Kennen Sie die Schraubstöcke beim Schreiner? Da dreht man so und dann wird das so eng. Und das ist sehr unangenehm.

Th.: Wenn das hier (Geste) der Schraubstock ist, was hätten Sie denn gern, dass da passiert?

Kl.: Es soll eine gemütliche Spannung sein.

Th.: Wie würde das ausschauen eine gemütliche Spannung? Wie kann ich mir das vorstellen mit dieser Metapher der Hände (Geste)?

Kl.: So floppy (wedelt mit den Händen) wäre auch nichts. Eine gemütliche Spannung da unten, so dass man die Hände aneinander spürt, aber der Druck nicht so hoch ist (Hände locker flach aneinanderhaltend).

Th.: So eine gemütliche Spannung (wiederholt Geste). Was verbinden Sie denn mit Gemütlichkeit?

Kl.: Den Lehnstuhl in meinem Wohnzimmer.

Th.: Erzählen Sie mal von dem Lehnstuhl.

Kl.: Da sehe ich immer das Meer draußen...

Der Therapeut lässt sich diese Ressource noch näher beschreiben, was mit einer sichtlichen Entspannung des Körpers der Klientin einhergeht. Mit Hilfe der Metapher kommt sie auf die Idee, ein Außenmodell von dem „abzubilden“, was sich im Bereich des Anus unwillkürlich abspielt. Über den in der Metapher mit den Händen und dem Schraubstock entdeckten Mechanismus der Spannungsregulation kommt sie selbst auf die Idee, die von ihr erlernte progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen für diesen Bereich zu nutzen und berichtet in der nächsten Therapie begeistert, dass sie das erste Mal seit einem Jahr für mehrere Stunden schmerzfrei gewesen sei. Im weiteren Verlauf der Therapie erzählt sie, dass sie sich „zusammengerissen“ habe, ihrem Mann nichts von ihren Todesängsten wegen des Brustkrebsrezidivs zu erzählen, um ihn nicht zu belasten. Sie habe es sich regelrecht „verkneifen“ müssen. Man beachte hier die Nähe des Zusammenreißens und Verkneifens im sozialen Bereich, mit der Anspannung der analen Sphinktermuskulatur. So kann der Organismus diese innere Spannung im Symptom ausdrücken, oder besser gesagt festhalten. Festhalten ist die Funktion der Metapher des Schraubstocks, der von der Klientin zur eigensprachlichen Beschreibung des analen Druckgefühls gewählt wurde. Bei einem Paargespräch mit beiden Ehepartnern, in dem beide von ihren Verlust- und Todesängsten sprechen, kommt viel in Fluss und es kann gemeinsam geweint und betrauert werden. Nach diesem Gespräch mit ihrem Ehemann tritt das Symptom nicht mehr auf. Es ist nicht mehr notwendig.

Man kann Organe auch personifizieren lassen. Man kann zum Beispiel in einem Gespräch so tun, als könne man mit dem Schraubstock reden. Also so tun, als könnten einzelne Organe etwas anderes sein als die Person selbst. Man unterhält sich dann mit dem Magen oder mit dem Herzen oder mit dem Fuß. Das bildet manchmal viel besser ab, was tatsächlich passiert. Magen, Herz und Fuß tun manchmal nämlich Sachen, die man gar nicht will. Die machen das autonom. Da kommt es dann zu Spannungen zwischen dem Ich und dem Körper. Die werden dann ganz spannend, wenn man sie tatsächlich personell betrachtet. Ein Konflikt, den man sich mal wie in einer Mediation so ein bisschen anschauen kann.

Mit diesen Dialogen über die eigenen körperlichen Zustände kann man entdecken, dass der Körper gar nicht blöde ist. Dass der das nicht macht, um uns zu ärgern, sondern dass er das macht, weil er das schon immer so gemacht hat, um uns zu schützen und unser Überleben zu sichern. Und das sind archaische Mechanismen, die David Jonas auch in seiner wissenschaftlichen Arbeit ausführlich beschrieben hat. Es handelt sich dabei oft um entwicklungsgeschichtliche „Überbleibsel“ aus einer Zeit, in der wir überwiegend körperlichen Gefahren ausgesetzt waren und unser Körper „gute Gründe“ hatte sich mit bestimmen Reaktionen zu schützen.

Ein bekanntes Beispiel kann das unwillkürliche Absondern eines wässrigen Durchfalls in Angst besetzten Situationen z.B. vor einer Prüfung sein. Ein Verhalten, das in Fluchtsituationen den Vorteil hatte, sowohl das Fluchtgewicht zu erleichtern, als auch die Energie, die für die Verdauung der Speisen sonst im Darm benötigt wird einzusparen.

Gelingt das Sprechen mit den Organen auch in einem normalen Zustand? Es gibt es sowohl im Entspannungszustand – mit vielleicht einer anderen Art von Tiefe in der Körperwahrnehmung – oder unter Hypnose oder auch im idiolektischen Gespräch. Das ist nämlich auch ein anderer Bewusstheitszustand. Weil wir beim Anregen von Bildhaftem vom kognitiven ins limbische System rutschen. Der Verstand hat keine Information darüber, wie unser Herz ausschaut, wenn es schnell schlägt. Da muss er graben in der Schatzkammer der limbischen Erinnerung von Vorstellungen, Fantasien, Bildern und dabei kommt man automatisch in einen kreativen Zustand.

Es ist beides möglich. Mit Menschen, die sich schwer tun mit Techniken wie Autogenes Training oder Hypnose, die Kontrolle behalten möchten, kann man es eben wunderbar auch im Dialog machen und bekommt ähnliche bildhafte Fantasien.

Kann es vorkommen, dass es den Menschen peinlich ist, wenn man sie auf den Körper, zum Beispiel die Atmung oder Hautfarbe anspricht? Riskiert man da etwas?

• Am unverfänglichsten ist, wenn man Körpersprache nur beobachtet ohne sie zu adressieren. Also auf die Signale achten und das Schlüsselwort im Gespräch verwenden. Dann bleibt es sozusagen nicht ausgesprochen.

• Invasiver ist es zu fragen „Du hast gerade gelächelt, magst du dazu was sagen?“. Wichtig ist, Körperreaktionen zu beschreiben und nicht zu werten! Also nicht zu sagen: „Ich habe gerade gesehen, dass du so erleichtert warst…“, weil das eine Interpretation ist. Sondern: „Ich habe gesehen, deine Schultern sind runtergegangen. Magst du dazu was sagen?“

• Alles, was im Körperinneren geschieht, ist schon ziemlich invasiv, weil ich mit meiner Frage in den Körper eindringe. Mit einer Frage wie „Wie ist es im Bauch?“ durchdringt man die Körpergrenze. So etwas kann man dann machen, wenn man dazu eingeladen wird. Erst wenn die andere Person sagt: „Jetzt, wo du das sagst, mit diesem angenehmen und gemütlichen Schaukelstuhl, da merke ich, da wird es im Bauch so warm.“ Das ist eine glatte Einladung, auf die man mit „Magst du mir Das beschreiben?“ reagieren kann. Aber man fragt nicht: „Und wenn du da im Lehnstuhl sitzt, wie ist es dann mit dem Bauch?“

• Bei Unsicherheit einfach auf die Körpersprache achten, also die Reaktion des Körpers auf die Frage. Der Körper wird zeigen, ob die Frage passt. Manchmal zeigen sie es euch auch verbal. Man kann also nichts falsch machen, wenn man das im Blick hat. Durchgehende Orientierung an den nonverbalen und para-verbalen Signalen!