Politik und Wissenschaft de-zentrieren sich

Politik und Wissenschaft de-zentrieren sich

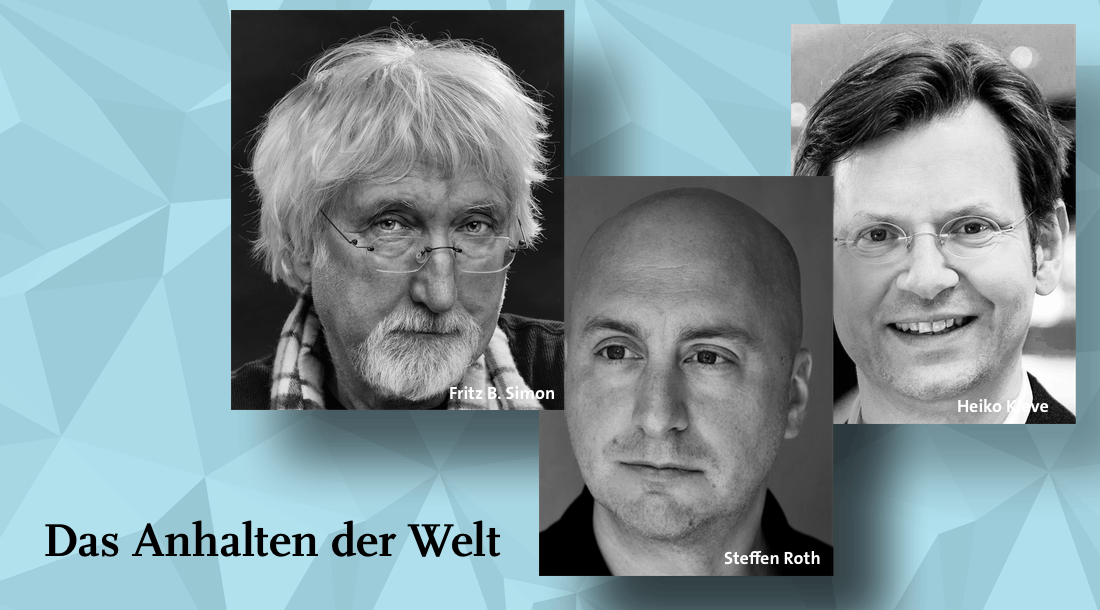

von Heiko Kleve

Spätestens an dieser Stelle möchte ich den Diskurs mit den aktuellen Geschehnissen koppeln. Denn nochmals ist deutlich geworden, dass Fritz Simon den Staat als den politischen Schiedsrichter im Spiel der Systeme versteht, der notfalls auch hart eingreifen muss, der vorübergehend einige Spieler vom Feld weist, deren Stunden aber nach der Krise wiederkommen. Steffen Roth hat hier eine andere Perspektive: Er betrachtet die Systeme gleichberechtigter. Er sieht womöglich das, was in der soziologischen Systemtheorie gemeinhin mit dem Begriff „polyzentrisch“ bezeichnet wird, dass keinem System eine Hoheit im Spiel zukommt. Alle spielen das gleiche Spiel als gemeine Spieler. Sie beobachten sich dabei, wie sie sich beobachten, wie sie – mit Fritz Simon gesprochen – sich und andere beschreiben sowie deren Dynamiken erklären und bewerten.

Wenn wir das nun auf die aktuelle Situation beziehen, dann sehen wir, dass vielleicht gerade vom Simon- in den Roth-Zustand gewechselt wird. Die Bundespolitik gibt ihre Pandemie-Bekämpfung an die Länder ab. Das RKI stellt seine beiden wöchentlichen Pressekonferenzen ein. Könnte es nun sein, dass durch diese Dezentralisierung der Zuständigkeiten auch die andere Funktionssysteme wieder stärker in Erscheinung treten? Einige Anzeichen sprechen dafür: Sport soll wieder möglich sein, und auch die Kultur kratzt schon mit den Füßen.

Apropos Kultur: Wir können uns nun auf einen neuen Zwischenruf freuen, und zwar von Prof. Dr. Michael Hutter, einem Kulturkenner, der sich zudem mit (ernsten) Spielen auskennt. Wie bewertet er den bisherigen Diskurs zwischen Simon und Roth? Wo liegen die blinden Flecken der beiden? Wo lassen sich die „kulturellen Quellen“ des politischen Umgangs mit Covid-19 verorten, und wo befinden wir uns nun? Was zeichnet sich gerade ab? Könnte es sein, dass die eingeleitete De-Zentrierung der Krisenbearbeitung der Komplexität der aktuellen Problemlage besser entspricht als das bisherige Krisenmanagement? Oder wird mit höherer Wahrscheinlichkeit das passieren, was einige Krisenpessimisten schwarzmalerisch an die Wand pinseln? Alles wird nur noch schlimmer kommen, wenn die zweite oder gar die dritte Welle der (ewigen) Pandemie anbricht.

Die Corona-Verschiebung

von Michael Hutter

Das „Corona-Virus“ ist eine Lebensform, die man sich wie eine große, inzwischen über den Planeten verteilte Wolke vorstellen kann. Die Elemente der lebenden Wolke sind codierte Erbgutinformationen mit einer Fetthülle. Die einzelnen Virenpartikel sind stabil genug, um sich über Atemluft und berührte Oberflächen zu verbreiten. Sie verwenden die Zellen von Menschen, in die sie über deren Schleimhäute eindringen, zu ihrer Reproduktion, und Sars-CoV-2 ist dabei besonders erfolgreich. Dort, wo die Bedingungen günstig sind, wächst die Virus-Wolke binnen weniger Tage exponentiell. Je nach Vorzustand sterben 0,1-10% der Wirtsorganismen.

Während in den vergangenen vier Monaten diese virale Lebensform in die Körper der Menschheit gekrochen ist, hat die Weltgesellschaft auf ihre Weise reagiert – durch Kommunikation. Das Volumen der Kommunikation zu Aspekten des Befalls und seiner Abwehr, und zu den dadurch ausgelösten oder erwarteten Folgen, ist explosionsartig gewachsen. Das eine Thema beherrscht die Foren rund um den Planeten, Infektionsverläufe zwischen Ländern und Regionen werden verglichen, wissenschaftliche Befunde und alle anderen „Corona-Updates“ werden über sämtliche Verbreitungsmedien binnen Stunden weltweit geteilt. Monatelang hat das Thema nun schon alle anderen Themen verdrängt, im öffentlichen ebenso wie in den meisten privaten Räumen. Die Ansichten darüber, was wichtig ist, haben sich durch die Bedrohung verschoben, und in der Verschiebung werden Konturen der Gesellschaft erkennbar, die sonst unbeobachtbar bleiben. Wie kann man nun, auf dem Fundament von Luhmanns Theorie sozialer Systeme, das Geschehen rekonstruieren, und welche Konsequenzen hat das für die Theorie? Ich will drei Beobachtungen hervorheben, die alle im bisherigen Verlauf der von Heiko Kleve angezettelten Diskussion bereits eine Rolle gespielt haben.

Die erste Beobachtung setzt bei den einfachsten sozialen Systemen an, bei den Interaktionen. Interaktionen werden als Gefahrenquelle erkannt, und die einzige Strategie gegen die Ausbreitung des Virus ist die der sozialen Distanz – vom Mindestabstand bis zur Quarantäne. Das betrifft vor allem Menschenansammlungen in Organisationen, von Schulen bis zu Kirchen, und öffentliche Versammlungen, von Fußballstadien bis zu Kirchenchören. Der Kommunikationspartner wird zur Gefahr. Nun sind in der Weltgesellschaft entlang grundlegender Problemlagen spezifische Kommunikationslogiken oder Sinnspiele entstanden, und darin haben sich wiederum Organisationsformen etabliert, die durch koordiniertes Verhalten der individuellen MitspielerInnen solche Probleme behandeln oder gar lösen können. Über kollektiv bindende Entscheidungen wird im politischen Funktionssystem kommuniziert, und Staatsorganisationen wird die sanktionsbewehrte Macht übertragen, die Anordnungen in den historisch gewachsenen Grenzen ihrer territorialen Anerkennung umzusetzen.

Die Aggression durch das Virus kam unvermutet, schnell und in Erwartung überforderter Krankenhäuser. Ganz ähnlich wie bei militärischer Intervention musste die Abwehr rasch und koordiniert erfolgen, dazu hat Fritz Simon vor allem in seinem jüngsten Beitrag das Wesentliche gesagt. Dabei sind Eigenschaften der modernen Staatsorganisation, ihre Territorialität und ihre interne hierarchische Struktur, deutlicher ans Licht gekommen. Was als „Flickenteppich“ kritisiert wird, entspricht der Logik von Machtdurchsetzung, die immer irgendwo an die Grenzen konkurrierender Mächte stößt. Deshalb müssen Zwangsmaßnahmen auf staatsweiter, regionaler und lokaler Ebene verteilt werden, und sie müssen so kalibriert sein, dass der Widerstand im politischen Umfeld nicht so groß wird, dass er den konstruierten, fiktiven Geltungsanspruch der Staatsorgane bloßlegt. Die Corona-Verschiebung zeigt, wie stark die Durchsetzung eines weitgehenden Versammlungsverbots legitimiert sein kann, wenn das Ziel der Seuchenvermeidung im Vordergrund steht. Mit dem Grad der Gefährdung durch physische Interaktion verschiebt sich auch die Relation der Ansprüche zwischen den Akteuren – zumindest solange, bis die Gefahr gebannt ist. Der Kampfbegriff der Enteignung, den Stefan Blankertz in Stellung bringt, wird der Relationalität des Geschehens kaum gerecht: kein sozialer Anspruch ist absolut, jede Freiheit findet ihre Schranken an der Freiheit Anderer. Wann der Zeitpunkt gekommen ist, um die Schranken aufzuheben, ist dann wieder Gegenstand des „Gerangels der Interessen“.

Auf die Verschiebung in den Relationen zwischen den Funktionssystemen richtet sich meine zweite Beobachtung. Die Disruption durch den Corona-Befall hat schon jetzt breite Spuren in der Kommunikation dieser so komplexen sozialen Systeme hinterlassen, und die werden beobachtbar an der Zunahme und Abnahme des Wertes (oder der Relevanz, der Bedeutung), der Organisationen und Personen aus den verschiedenen Sinnwelten in der Gesellschaft zugesprochen wird. In ruhigen Zeiten kommen sich die Akteure der verschiedenen Wertsphären (das ist Max Webers Formulierung) nicht sonderlich in die Quere, weil sie ihren Sinn ja aus der ständig neuen Bewältigung verschiedener Problemlagen ziehen. Das spezifische, schon jetzt historische Problem der Virus-Pandemie hat diese Ruhe gestört. Die gesellschaftliche Problembearbeitung zeigt, wie sich diese Berechtigungen verschieben, ohne dass deshalb gleich der Rückfall in eine vormoderne Über- und Unterordnung der Funktionssysteme diagnostiziert werden muss. Ich will zum Bedeutungszuwachs- und verlust der für mich erkennbaren Funktionssysteme kurze Anmerkungen machen.

Vom Bedeutungszuwachs staatlicher Organisationen, von der nationalen Regierung bis zu den lokalen Gesundheitsämtern, war schon die Rede. Der gestiegene Wert von straffer politischer Führung ist an den Zustimmungswerten der Blitzumfragen abzulesen. Damit einher geht eine abrupte Umverteilung von Machtbefugnissen innerhalb der Staaten, über deren zeitlich beschränkte Gültigkeit allerdings bereits diskutiert wird. Gesteigert ist auch der Wert von wissenschaftlicher Kommunikation. Nicht nur, dass ganze Bildungsschichten zu Amateurvirologen und herausragende Experten zu Volkshelden werden, auch darüber hinaus finden plötzlich Erörterungen über wissenschaftliche Verfahren der Hypothesenüberprüfung breites Gehör. Sogar Kultursoziologen, Verhaltensökonomen und Psychologen werden aufgefordert, ihre fachspezifischen Interpretationen beizutragen, und in Wissenschaftsverbänden macht man sich schon Gedanken darüber, wie ein Teil der Fördergelder, die über die virologische, immunologische und pharmazeutische Forschung hereinbrechen werden, in andere Wissenschaftsfelder geschleust werden können. Auch die Organisationen des Rechts werden an Bedeutung gewinnen, wenn die jetzt verlorenen Ansprüche als konkurrierendes Rechtsgut eingeklagt und dann durch Richterspruch dem staatlichen Zugriff stärker entzogen oder aber geöffnet werden.

Für die Wertsphären von Familie und Religion ist die Einschätzung weniger klar. Erst einmal hat die Verschiebung hin zu ganztägigen Interaktionen im Intimbeziehungsverbund der Kernfamilie die Leistungsfähigkeit dieser Form des Zusammenlebens strapaziert. Im unfreiwilligen Selbstversuch werden aber auch die Potentiale einer affektgesteuerten Problembewältigung erkannt, die nicht auf professionelle Leistungsanbieter aus den anderen Sinnwelten angewiesen ist. Dazu hat Fritz Simon sicher noch mehr zu sagen. Was Religion angeht, so haben die verschiedenen Glaubensgemeinschaften gemerkt, wie stark die Sinnbindung ihrer Mitglieder von deren physischer Versammlung abhängt. Auch wenn die Fernsehübertragung der Papstmessen in Italien zur Zeit Quotenrekorde bricht, so wird doch an der jüngsten Seuche deutlich, wie stark religiöse Narrative über die vergangenen Jahrhunderte an Erklärungskraft verloren haben.

Die stärksten Wertverluste treffen Organisationen und Personen in Wirtschaft und Kunst. Die Wirtschaft wird durch die Kernstrategie der Kontaktvermeidung massiv gestört. Dadurch zerreißen Lieferketten, und die VerbraucherInnen werden am Verbrauchen gehindert. Also bricht der Absatz nicht nur ein, sondern urpötzlich ab. Die Versorgungskommunikation ist aber stark auf Zeitlichkeit aufgebaut, die Güter von morgen werden heute mit Krediten bezahlt, die morgen zurückgezahlt werden. Der Wertschwund bei den Erwartungen kann etwa an den gesunkenen Aktienkursen, an der Zahl der Insolvenzen und der Arbeitslosen gemessen werden. Die geldpolitische Intervention vieler Staatsregierungen in das nationale Wirtschaftsgeschehen hat die Härte der Verbote erst erträglich gemacht. Die Technik besteht darin, durch das Zahlungsversprechen des Staates den Erwartungsverlust im Rest der Wirtschaft zu ersetzen. Das wird, abhängig vom schon vorher erreichten Schuldenstand, unterschiedlich gut gelingen.

So hart das Versammlungsverbot die Kultur- und Kreativindustrien getroffen hat, so erhellend ist der Vorgang doch für das theoretische Verständnis der „Kunst der Gesellschaft“. Kunstwerke schaffen fiktive Welten, die von Personen affektiv erlebt werden. Das Erlebnis der fiktiven Welt steigert seine affektive Kraft in der Interaktion, im Zusammenspiel von Aufführenden und Anwesenden. Das gilt sogar für die Literarturszene, in der SchriftstellerInnen ihr Einkommen durch Lesungen erzielen. Vom Versammlungsverbot sind sämtliche Sparten des Kunst- und Unterhaltungsbetriebs betroffen, von der Gastronomie über die Sportwettbewerbe und den Tourismus bis zu den Konzerten und Ausstellungen der Hochkultur. Hier zeigt sich eine Gemeinsamkeit, die Anlass gibt, das Kunstsystem zu einem Kunstweltensystem zu erweitern: Die Akteure in all diesen Sparten haben das Ziel, Erlebniswelten, in denen sich Personen gemeinsam gern aufhalten, zu erschaffen. Dabei bestätigen einige dieser auf irgend eine Weise ästhetischen Arrangements bestehende Verhältnisse, andere kreieren Gegenwelten. Das nun verbotene gemeinsame Erleben wird zwar durch digitale Verbreitungsmedien in Teilen ermöglicht, aber die Fans der jeweiligen Genres bemerken die Künstlichkeit der Werke und Ereignisse. Unter solchen Bedingungen wird weniger verkauft, aber der Amateurismus gedeiht. Wenn engagierte Amateure auch noch mit leistungsstarken Gestaltungmedien ausgestattet werden, könnte langfristig die Bedeutung der ganzen, weit über die Hochkultur hinausreichenden Wertsphäre steigen. Aber erst einmal lässt die Bedeutungsverschiebung hin zu einer Gegenwelt der existentiellen Bedrohung durch eine lebendige Virus-Wolke die handelsüblichen Fiktionen blass aussehen.

Eine letzte Beobachtung ist wohl eher theorieintern von Interesse: die Corona-Verschiebung legt nahe, dass es wenig ergiebig ist, die Massenmedien, das Gesundheitswesen und den Bildungssektor als Funktionssysteme aufzufassen. Die Massenmedien, einst als hierarchisch geordnete Informationsversorger einer allgemeinen Öffentlichkeit aktiv, sind zerfallen in Informationsproduzenten, die ihre Inhalte an den Erwartungen und Wünschen der Nutzer ausrichten. So wird die vermeintliche Leitunterscheidung Information/Nicht-Information zum Spielmaterial des Unterhaltungsgewerbes. Das Gesundheitswesen wird klar beherrscht vom Code der Wissenschaft, speziell den Varianten der Biochemie, der Medizin und der Apparatetechnik. Gekoppelt sind Versicherungsorganisationen, Ausbildungsorganisationen, Pflegeeinrichtungen und die Lieferanten von Technik und Wirkstoffen. Die Sinnform der Sorge, als Erweiterung der familiären Beziehung, tritt zwar im akuten Zustand der Überlastung stärker in den Vordergrund, aber es ist zu bezweifeln, dass von dieser Anerkennung „nachher“ viel bleibt. Im Bildungssektor werden weltweit, ähnlich wie im Gesundheitssektor, staatlich organisierte Grundversorgung und privat bezahlte Leistungen miteinander kombiniert. Die staatliche Organisation hat es auch ermöglicht, dass Versammlungen in Form von Schulunterricht sofort gestoppt werden konnten. Der Bildungssektor ist stark in das Spiel der Wissenschaft integriert, dennoch wird das Fehlen des gemeinsamen Erlebnisses als Verlust erlebt. Was verloren geht, sind etwa die starken Interaktionssysteme von Freundschaften, was gewonnen wird, ist die Individualisierung von Lerneinheiten, ermöglicht durch die rasche Weiter- und Neuentwicklung geeigneter digitaler Plattformen und Programme. Eigenständige Wertskalen werden in keinem der drei Fälle erkennbar. Es handelt sich eher um Konglomerate von Organisationen, in denen politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche, familiäre, ästhetische und oft auch religiöse Wertungen eine Rolle spielen.

Ich gebe zu, dass aus dem Zwischenruf eher eine Suada geworden ist. Vielleicht liegt es daran, dass das Anhalten der Welt für Wissenschaftler eine grundlegende Methode ist, um die Möglichkeit der Reflexion, der Überprüfung der eigenen Wahrnehmung, zu gewinnen. Meist müssen sie solche Zustände mühsam herstellen oder können sie nur postulieren. Wenn nun um uns herum tatsächlich das gesellschaftliche Zusammenleben angehalten wird, und das mehr oder weniger weltweit, dann passiert so viel Ungewöhnliches und Neues, dass das Beobachten nur schwer ein Ende findet.

Es gibt kein „gesundes“ System

von Fritz B. Simon

Die Menge der Zwischenrufe macht es schwer, einen gemeinsamen, d.h. verbindenden Fokus der Aufmerksamkeit zu finden – zumal wir beide, die Hauptkontrahenten, sowieso die Tendenz haben, nur die Fragen zu beantworten, die wir uns selbst stellen…

Aber trotzdem, hier mein Versuch zunächst auf den Zwischenruf von Michael Hutter einzugehen:

Seiner Beschreibung des Status quo stimme ich weitestgehend zu, vor allem, wie er den aktuellen Bedeutungsverlust bestimmter Wertsphären – ein Konzept, das er in diesem Kontext an die Stelle der Funktionssysteme setzt – charakterisiert. Daher gibt es für mich in der Hinsicht wenig Diskussionsbedarf.

Was ich spannend finde, ist die („eher theorieinterne“) Frage, ob Massenmedien, „Gesundheitssystem“ (ein Begriff, den ich hier in Anführungsstriche setze) und der Bildungsbereich eigenständige Funktionssysteme sind. Meine Antworten dazu fallen – in aller Vorsicht und Vorläufigkeit, d.h. sehr unsicher und wenig reflektiert – folgendermaßen aus:

(a) Die Massenmedien sind inzwischen in erster Linie zu ganz normalen Teilnehmern des Wirtschaftssystems geworden. Sie verkaufen Produkte, genannt: „News“, wobei zwischen echt und fake vom Konsumenten unterschieden werden muss. Sie dienen nur begrenzt der Information der Öffentlichkeit, sondern spezifischen wirtschaftlichen Interessen und Interessengruppen, da sie ihren Wahrheitsanspruch aufgegeben haben oder er ihnen abgesprochen wird. Der Unterschied zwischen Nachrichten und Werbung schwindet. Dies stütz m.E. meine These von der Übermacht der Wirtschaft, denn sie hat die Massenmedien kolonialisiert.

(b) Das „Gesundheitssystem“ scheint mir immer noch ein an der Unterscheidung krank/gesund orientiertes Funktionssystem zu sein. Es wird in seinen Handlungsmöglichkeiten vor allem durch Wirtschaft und Wissenschaften begrenzt. Im Rahmen der Corona-Krise haben die Wissenschaften (bzw. ein kleiner Teil davon) an Bedeutung (=Wert) gewonnen, was auf Kosten der Wirtschaft ging. Viele sogenannte Gesundheits-Organisationen leiden aktuell wirtschaftlich genauso stark wie andere Akteure des Wirtschaftssystems (z.B. keine lukrativen Operationen).

(c) Über die Frage, ob der Bildungsbereich noch als Funktionssystem zu verstehen ist, müsste ich erst noch einmal länger nachdenken, d.h. dazu kann und will ich im Moment nichts sagen. Nun zum letzten Beitrag von Steffen Roth. Auch dazu ist eigentlich mehr anzumerken, als hier jetzt möglich ist. Ich picke daher den letzten Vorschlag einer „Gesundheitswissenschaft“ heraus, da er zumindest einen gewissen Bezug zur aktuellen Situation hat.

Zunächst meine volle Zustimmung zu der Forderung, unterschiedliche Organisationsformen des Staates zu vergleichen und zu prüfen, an welchen Codes welcher Funktionssysteme sie sich – de facto, würde ich hinzufügen – orientieren und an welchen sie sich orientieren sollten.

Was allerdings die Idee der Gesundheitsforschung angeht, so halte ich die für extrem gefährlich (wenn auch wahrscheinlich gut gemeint). Denn bei der Unterscheidung krank/gesund kann immer nur die „krank“-Seite markiert werden, nicht die andere Seite. „Gesundheit“ ist ein Konzept, für dessen Beobachtung es kein Merkmal der Unterscheidung gibt (siehe die hilflose WHO-Definition). Man kann zwar die Definition von Krankheiten operationalisieren, aber nicht die der „Gesundheit“. Und das vermeintliche „Gesundheitssystem“ ist daher immer nur ein System gewesen (und sollte es sein), in dem Krankheiten behandelt werden. Eine Therapie, die sich an „Gesundheit“ orientiert, findet kein Ende (daher die „Kostenexplosion“). Ein gutes (wenn auch karikierendes ) Beispiel dafür ist die Psychoanalyse, die als Ziel ihrer Kur „genitale Reife“ angibt. Da es kein beobachtbares Merkmal der Unterscheidung dafür gibt, sind die Analysen seit Sigmund Freuds Zeiten von 20 – 30 Stunden auf mehr als 1500 bei orthodoxen Analytikern heute gestiegen.

Jedes Gesundheitskonzept wird zwangsläufig normativ und engt Möglichkeiten der Kreativität und Innovation ein. Die Orientierung – auch in Bezug auf psychische und soziale Systeme – muss daher an dem erfolgen, was nicht (!) funktioniert oder nicht sein soll. Es ist wie mit dem darwinistischen Selektionsprinzip: Nicht der Fitteste überlebt, sondern wer überlebt, ist fit. Wir können auch in Bezug auf psychische und soziale Organisationsformen keine längerfristig haltbaren Aussagen über ihre Gesundheit machen, aber wir können sehr wohl sagen, was nicht zum Erfolg, zu Leid und Kosten aller Art, ja, zur Bedrohung ihres Überlebens führt. Wer sich an Gesundheit bei der Konstruktion sozialer Systeme (von der Organisation bis zum Staat) orientiert, landet früher oder später bei totalitären Systemen. Wir sollten daher – auf der politischen Ebene – nicht diskutieren, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, sondern, in welcher wir auf keinen Fall leben wollen.

Diese Frage lässt sich dann auch kleinteiliger beantworten, wenn es um die Bedrohung durch ein Virus geht…

Negative Gesundheit, negative Freiheit

von Steffen Roth

In Sachen Gesundheit stimme ich mit Fritz Simon weitestgehend überein: Gesundheit ist ein negativ gepoltes Funktionssystem, und Umpolungen haben den genannten Preis der endlosen Therapie.

Mit Wohlfahrt verhält es sich ganz ähnlich, und just in diesem Sinne waren meine Ausführungen gemeint: Ein Staat, der von Gleichberechtigung auf Gleichstellung umpolt, verhält sich wie der oben beschriebene Psychoanalytiker. Er lebt davon, Glücksschmieden den Hammer aus der Hand zu nehmen und sie nach seinem Bild zu formen. Das funktionale Äquivalent zur «genitalen Reife» ist dann der «conceptual penis» und somit die Kultur der politischen Korrektheit, die er mit Blick auf mehr ideologische als logische Formen sogenannter Wissenschaft karikiert.

Den Preis einer politisch korrekten «Wissenschaft» bezahlt man spätestens dann, wenn man im Ernstfall nicht mehr weiss, ob man man als politischer Entscheidungsträger Wahrheiten oder doch eher Gefälligkeiten in jener Hand hält, in die ein staatlich alimentierter Wissenschaftler schon lange nicht mehr ungefragt beisst.

Insofern sind wir doch gut beraten, uns an Isaiah Berlins Konzept der «negativen Freiheit» zu erinnern, die sich als Abwesenheit von Einmischung definiert und nicht mit dem verwechselt, was man in Freiheit anstreben sollte oder kann.

Nun ist Nicht-Einmischung aber genau das, was ein Wohlfahrtsstaat und seine Getreuen nicht können. Ganz im Sinne de Tocquevilles hat deshalb inzwischen fast jede Lebenslage mindestens ein Problem, das nach wohlfahrtstaatlicher Intervention verlangt. So entsteht das bekannte Paradox, dass mit dem Wunsch zu helfen die Hilfsbedürftigkeit steigt. «Gut gemeint» war schon immer das Gegenteil von «gut gemacht».

Zementiert wird diese Kultur der Abhängigkeit nicht zuletzt durch Erziehung, und somit durch ein Funktionssystem, das uns nur deshalb als zweitrangig und aktuell kaltgestellt erscheint, weil wir es mit Organisationen wie Schule oder Universität verwechseln. Mit Blick aufs eigentliche Funktionssystem zeigt sich aber, dass Erziehung seit langem und jetzt erst recht en vogue ist, und das nicht selten in ihrer primitivsten paternalistischen Variante. Tatsächlich schickt einen «Mutti» wieder regelmässig zum Händewaschen. Auch soll man falschen Umgang vermeiden, erklären wo man wann mit wem war, sein Smartphone vorzeigen, überall in Reih und Glied stellen, und sich – nicht nur ganz wortwörtlich mit Masken – bevormunden lassen. Für die offizielle Mehrheit scheint sich all das warm anzufühlen, und Freiheit dahingegen kalt. Mit der «genitalen Reife» dieser Mehrheit wäre es demnach nicht weit her.

Derartige Tours de Force auch und gerade durch die bislang weniger prominenten Funktionssysteme wie Gesundheit, Wissenschaft und Erziehung sind wichtig, nicht zuletzt, weil die relative Vernachlässigung dieser Systeme erheblich zu Entstehung und Verlauf der aktuellen Krise beigetragen hat. Gleichzeitig muss deren Aufwertung nicht mit den von Fritz Simon und Michael Hutter beobachteten oder gar ersehnten absoluten Wertverlusten der ehemaligen funktionalen Platzhirsche einhergehen.

Aus einer wirtschaftlichen Perspektive kann sich die Coronakrise noch als äusserst lukrativ erweisen: Wenn Daten das neue Öl sind, dann sind Gesundheitsdaten eine besonders raffinierte Form davon. So denkt man nicht nur im Silicon Valley, und das schon seit Jahrzehnten, und indem die Regierungen der Welt ihre Bürger nun systematisch ans Gesundheitsdatenspenden gewöhnen, entsteht ein neuer «Big Data»-See, dessen Schätze heben kann wer das nötige Werkzeug hat. Auch droht der staatliche Griff nach dem «Hammer» ein weiteres Stück «Natur», Herdenimmunität, in ein potentielles Geschäftsfeld zu verwandeln. Es entstehen neue Märkte für Lebenserhaltung und -verlängerung. Womöglich steht schlicht ein globaler Strukturwandel an. Altlinken könnte das und noch viel mehr Beleg dafür sein, dass die Wirtschaft die Politik mal wieder in der Tasche hat, und nicht umgekehrt.

In der Coronakrise stehen und fallen die Werte der Funktionssysteme letztlich mit der Frage, ob hinter der Krise tatsächlich eine überdurchschnittlich grosse Gefahr aus der Virenwolke stand oder doch ein Fehlalarm; und die Entschiedenheit, mit der diese sachliche Frage aktuell in rechte und verschwörungstheroetische Ecken gerückt wird, zeigt, dass man kein Liberaler sein muss, wenn man ihre Beantwortung weder ausschliesslich noch vorrangig der Politik überlassen will. Die spannende Anschlussfrage wäre also: wem dann?

Autoren

Michael Hutter, Dr. rer. pol., ist Professor Emeritus am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), wo er von 2008 bis 2014 die Abteilung „Kulturelle Quellen von Neuheit“ leitete. Davor war er zwanzig Jahre lang Professor für Wirtschaftstheorie an der Universität Witten/Herdecke. Lesenswert: „Ernste Spiele. Geschichten vom Aufstieg des ästhetischen Kapitalismus“. Jüngst erschienen: „It’s the spectator who refines the work.“

Heiko Kleve, Univ.-Prof., Dr. phil.; Sozialpädagoge und Soziologe sowie Systemischer Berater (DGSF), Supervisor/Coach (DGSv), Systemischer und Lehrender Supervisor (SG), Case-Manager (DGCC) und Konflikt-Mediator (ASFH); Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien am WIFU – Wittener Institut für Familienunternehmen, Wirtschaftsfakultät, Universität Witten/Herdecke. Autor zahlreicher Bücher und einschlägiger Fachbeiträge zur systemisch-konstruktivistischen, systemtheoretischen und post- modernen Theorie und Praxis in den Sozialwissenschaften u. a.: Lexikon des systemischen Arbeitens (2012, zus. mit Jan V. Wirth) Die Ermöglichungsprofession. 69 Leuchtfeuer systemischen Arbeitens (2019, zus. mit Jan V. Wirth), Komplexität gestalten. Soziale Arbeit und Case-Management mit unsicheren Systemen (2016), Freiheit, Verantwortung, Selbsthilfe (2020)

Steffen Roth, Prof. Dr. ist Full Professor für Management an der La Rochelle Business School, Frankreich, und Adjunct Professor für Wirtschaftssoziologie an der Universität Turku, Finnland. Seine Arbeiten wurden in Zeitschriften wie Technological Forecasting and Social Change, Journal of Business Ethics, Administration and Society, Journal of Organizational Change Management, European Management Journal, Journal of Cleaner Production oder Futures publiziert.

Fritz B. Simon, Dr. med., Professor für Führung und Organisation am Institut für Familienunternehmen der Universität Witten/Herdecke; Systemischer Organisationsberater, Psychiater, Psychoanalytiker und systemischer Familientherapeut; Mitbegründer der Simon, Weber and Friends, Systemische Organisationsberatung GmbH. Autor bzw. Herausgeber von ca. 300 wissenschaftlichen Fachartikeln und 32 Büchern, die in 15 Sprachen übersetzt sind, u. a.: Einführung in die systemische Wirtschaftstheorie (2009), Formen. Zur Kopplung von Organismus, Psyche und sozialen Systemen (2018) und Anleitung zum Populismus oder: Ergreifen Sie die Macht! (2019).